イベント開催報告

◆2025.3.29 Keswick読書会

〈好きな本を紹介し合いましょう〉

〈好きな本を紹介し合いましょう〉

第4回の読書会を開催しました。特にテーマは定めず、参加者さんが好きな本、いま他の人に特におすすめしたい本を何冊か選び、紹介しあいました。

【まとめ】

店長、副店長を含め、絵画に関する本では共通の興味で盛り上がり、格闘技関連の本では参加者さんと副店長の春名とでディープな内容まで語り合うことができました。お互いの興味や人生経験を披露しあう場としても、読書会は楽しいイベントだと再認識しました。どうもありがとうございました!

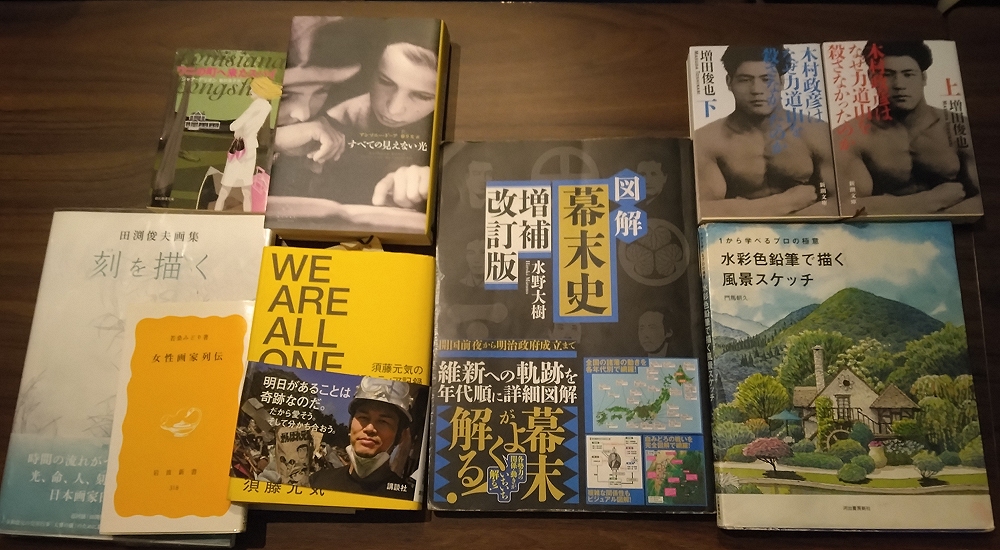

【紹介された本】

※以下は、参加者さんの発言そのものではなく、要約・編集したものを会話風にまとめたものです。あらすじ等を主催者側で付加している部分もあります。

◆ 水彩色鉛筆で描く風景スケッチ/門馬 朝久

まずは、イベント常連参加のKさん「今日は、僕の人生を変えた本を3冊ほど持ってきました。本書は僕が30歳に時に出会い、絵を志した本です。表紙の絵の鮮やかさが衝撃で、感動したんです。その後、もう10回くらいは読んでいます。こういう絵が描きたいと思い、今はこの絵のタッチに寄せて僕も描いています」

春名「きれいですねえ」

あでりー(本の中の絵を見ながら)「構図が上手いですね。微妙な角度をつけるのがすごいです」

Kさん「そこに目をつけられましたか。着眼点がさすがですね。普通は色のきれいさに目がいくんですが」

あでりー「私は構図を見てその絵がいいかどうかを決めることが多いので。この構図は独特ですね」

Kさん「それは気づかなかったです」

春名「Kさんは、この本に出会うまでにも絵は描かれてたんですか?」

Kさん「それまでは油彩色鉛筆を使ってたんですが、この本で水彩色鉛筆を知りました。油彩は上書きができますが、水彩だとできないので、水彩のほうが難しいといいます」

あでりー「水彩はきれいですよね」

春名「これを読んで以降は、水彩色鉛筆でずっと描いてるんですか?」

Kさん「写生大会の時は、絵の具を使うこともあります。朝から5時間ほどかけて描いたりするんですが、日の当たり具合で影の様子も変わるので、早く描かないといけないんです」

あでりー「モネみたいですね」

Kさん「正にいま、それを言おうとしてたんです! 本当にモネの気持ちで、光の具合が気になるんです」

あでりー「写生大会だと、同じ風景を他の人がどう見ているのかわかって、面白いでしょうね」

Kさん「僕はこの本を読んで、水彩画インストラクターの資格を取って、生徒に教えていたことがあります。ただ、なかなか伝わらないものですね、自分の感覚で描いているところがありますから」

あでりー「私は幼稚園の頃から10年間、絵を習ってました。小学生の頃、人物を描いた時に、顔に黄緑色を塗りなさいと言われて、『黄緑色に見えない!』と思ったんですが、実際に塗ってみると立体感が出るんですよ。子供でも、実践してみて納得するところがあるんだと思います。最後に背景を塗る時も、パレットに今まで使った色が残っているからそれを全部混ぜて塗ったりすると、面白い色ができるんです。そうやって色の作り方を自然に学んだ感じです。いまも私は、感覚で絵を描いてます」

春名「絵を描く人は、金属とか布の質感を出せるのがすごいと思います。それは色を乗せるだけではないので、僕には全然やりかたがわからないです」

Kさん「そうですね。僕も海の絵を描いた時に、ここでどうやったら海の波の音が表現できるかを考えます」

春名「それから僕は抽象画とか、アンリ・マティスとかは、良さがよくわからないんです」

Kさん「僕は、絵を見ていって、マティスが大好きになりました」

あでりー「マティスは、色あいが面白いと思います。赤を印象的に使いますね」

Kさん「そうなんです。僕もそう思います」

あでりー「片岡球子という画家がいるんですが、その人の色使いが独特で面白いです。思えばマティスにも似ていますね」

春名「きれいですねえ」

あでりー(本の中の絵を見ながら)「構図が上手いですね。微妙な角度をつけるのがすごいです」

Kさん「そこに目をつけられましたか。着眼点がさすがですね。普通は色のきれいさに目がいくんですが」

あでりー「私は構図を見てその絵がいいかどうかを決めることが多いので。この構図は独特ですね」

Kさん「それは気づかなかったです」

春名「Kさんは、この本に出会うまでにも絵は描かれてたんですか?」

Kさん「それまでは油彩色鉛筆を使ってたんですが、この本で水彩色鉛筆を知りました。油彩は上書きができますが、水彩だとできないので、水彩のほうが難しいといいます」

あでりー「水彩はきれいですよね」

春名「これを読んで以降は、水彩色鉛筆でずっと描いてるんですか?」

Kさん「写生大会の時は、絵の具を使うこともあります。朝から5時間ほどかけて描いたりするんですが、日の当たり具合で影の様子も変わるので、早く描かないといけないんです」

あでりー「モネみたいですね」

Kさん「正にいま、それを言おうとしてたんです! 本当にモネの気持ちで、光の具合が気になるんです」

あでりー「写生大会だと、同じ風景を他の人がどう見ているのかわかって、面白いでしょうね」

Kさん「僕はこの本を読んで、水彩画インストラクターの資格を取って、生徒に教えていたことがあります。ただ、なかなか伝わらないものですね、自分の感覚で描いているところがありますから」

あでりー「私は幼稚園の頃から10年間、絵を習ってました。小学生の頃、人物を描いた時に、顔に黄緑色を塗りなさいと言われて、『黄緑色に見えない!』と思ったんですが、実際に塗ってみると立体感が出るんですよ。子供でも、実践してみて納得するところがあるんだと思います。最後に背景を塗る時も、パレットに今まで使った色が残っているからそれを全部混ぜて塗ったりすると、面白い色ができるんです。そうやって色の作り方を自然に学んだ感じです。いまも私は、感覚で絵を描いてます」

春名「絵を描く人は、金属とか布の質感を出せるのがすごいと思います。それは色を乗せるだけではないので、僕には全然やりかたがわからないです」

Kさん「そうですね。僕も海の絵を描いた時に、ここでどうやったら海の波の音が表現できるかを考えます」

春名「それから僕は抽象画とか、アンリ・マティスとかは、良さがよくわからないんです」

Kさん「僕は、絵を見ていって、マティスが大好きになりました」

あでりー「マティスは、色あいが面白いと思います。赤を印象的に使いますね」

Kさん「そうなんです。僕もそう思います」

あでりー「片岡球子という画家がいるんですが、その人の色使いが独特で面白いです。思えばマティスにも似ていますね」

◆ 田渕俊夫画集 刻を描く

あでりー「画家の田渕俊夫さんの展覧会が数年前に開かれたんですが、その時の画集です。刻(とき)を描く、とありますが、この人は時間を絵に閉じ込めるんです。そこが大好きです。ものすごくきれいで静寂なんですが、何かを感じます。たとえば、人が目で見るところは一部で、その周りはぼやけて見える、ということを田淵さんは絵で表すんです。智積院の襖絵を描いたり、数年前には薬師寺の食堂の壁画を描きました。とにかく線がきれいで、線が生きています」

春名「題材も多様なんですよね」

あでりー「外国シリーズも面白いです」

Kさん「確かに、いい線を描きますね」

あでりー「展覧会でも、この人の絵は、遠くからでもわかります。とても上品で、日本画の枠を超えてないんですけど、その中でいろんなことに挑戦しています」

Kさん「あでりーさんのように、いろんな美術展に行ってそういう境地になったら、どれほど人生が奥深くなるだろうと思います」

春名「Kさんもじゅうぶんその境地に達していると思いますよ」

春名「題材も多様なんですよね」

あでりー「外国シリーズも面白いです」

Kさん「確かに、いい線を描きますね」

あでりー「展覧会でも、この人の絵は、遠くからでもわかります。とても上品で、日本画の枠を超えてないんですけど、その中でいろんなことに挑戦しています」

Kさん「あでりーさんのように、いろんな美術展に行ってそういう境地になったら、どれほど人生が奥深くなるだろうと思います」

春名「Kさんもじゅうぶんその境地に達していると思いますよ」

◆ 木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか/増田俊也

春名「今回は、格闘技をやってらっしゃるKさん用に、この本を持ってきました」

Kさん「この本は知っています! 読んではいませんが」

春名「分厚いのでお勧めはしにくいんですが、めちゃくちゃ面白い本です。最初は柔道の歴史が語られます。Kさんは柔道の経験はおありですか?」

Kさん「高校でやったくらいですが、好きです」

春名「昔、柔道は素手で本気で戦う“武術”"だったので、当身(あてみ)と呼ばれる打撃技がありました。その時代に桁外れに強かったのが木村政彦で、『木村の前に木村なし、木村のあとに木村なし』と言われるほどでした。とにかく練習量がすごくて、一日10時間以上練習していました。写真を見るとわかりますが、サイコロみたいなとんでもない体格なんです。全日本選手権で10何連覇もしてたんですが、次第に柔道もスポーツ化され、当て身もできなくなっていきました。そんななか、木村はブラジルにわたり、グレイシー柔術創始者であるエリオ・グレイシーと対戦して勝っています。だから木村政彦はブラジリアン柔術にも影響を与えているんです。その後、プロレスに移行することになり、力道山とのタッグで試合をしていたんですが、人気のある力道山の引き立て役になり、負け役になる中で不満が募っていきます。自分は本気で戦えば力道山に勝てる、と木村が主張し、二人の対戦が決まります。ただ、やはりプロレスなので筋書きは決められていて、最後は引き分けに終わることになっていたのですが、その取り決めをやぶった力道山が途中で本気で殴りかかり、木村は敗れてしまいます。それ移行、木村は一線から退くのですが、そういった経緯がこの一冊に詳しく描かれていて、格闘技好きならぜひ読んでほしいです」

Kさん「この本、気になってはいたんです。春名さんはこの本を読まれて、結果として、なぜ木村は力道山を殺さなかったんだと思われますか?」

春名「どうでしょう……。ただ木村政彦はのちに、『自分が力道山を呪い殺した』と語っています。力道山は暴漢に刺された傷がもとで亡くなるんですが、そのことを言ってるんでしょう。昔はプロレスラーには応援する暴力団の後ろ盾があり、試合の決着も組同士の力関係で決まったりしていました。そういう面でガチガチに縛られていて、自由はなかったと思います。木村政彦は、プロレスの世界に入った時点でもう、本来の自分ではなくなったんでしょう」

Kさん「この本は知っています! 読んではいませんが」

春名「分厚いのでお勧めはしにくいんですが、めちゃくちゃ面白い本です。最初は柔道の歴史が語られます。Kさんは柔道の経験はおありですか?」

Kさん「高校でやったくらいですが、好きです」

春名「昔、柔道は素手で本気で戦う“武術”"だったので、当身(あてみ)と呼ばれる打撃技がありました。その時代に桁外れに強かったのが木村政彦で、『木村の前に木村なし、木村のあとに木村なし』と言われるほどでした。とにかく練習量がすごくて、一日10時間以上練習していました。写真を見るとわかりますが、サイコロみたいなとんでもない体格なんです。全日本選手権で10何連覇もしてたんですが、次第に柔道もスポーツ化され、当て身もできなくなっていきました。そんななか、木村はブラジルにわたり、グレイシー柔術創始者であるエリオ・グレイシーと対戦して勝っています。だから木村政彦はブラジリアン柔術にも影響を与えているんです。その後、プロレスに移行することになり、力道山とのタッグで試合をしていたんですが、人気のある力道山の引き立て役になり、負け役になる中で不満が募っていきます。自分は本気で戦えば力道山に勝てる、と木村が主張し、二人の対戦が決まります。ただ、やはりプロレスなので筋書きは決められていて、最後は引き分けに終わることになっていたのですが、その取り決めをやぶった力道山が途中で本気で殴りかかり、木村は敗れてしまいます。それ移行、木村は一線から退くのですが、そういった経緯がこの一冊に詳しく描かれていて、格闘技好きならぜひ読んでほしいです」

Kさん「この本、気になってはいたんです。春名さんはこの本を読まれて、結果として、なぜ木村は力道山を殺さなかったんだと思われますか?」

春名「どうでしょう……。ただ木村政彦はのちに、『自分が力道山を呪い殺した』と語っています。力道山は暴漢に刺された傷がもとで亡くなるんですが、そのことを言ってるんでしょう。昔はプロレスラーには応援する暴力団の後ろ盾があり、試合の決着も組同士の力関係で決まったりしていました。そういう面でガチガチに縛られていて、自由はなかったと思います。木村政彦は、プロレスの世界に入った時点でもう、本来の自分ではなくなったんでしょう」

◆ WE ARE ALL ONE/須藤元気

Kさん「東日本大震災のボランティア活動を記録した本です。僕も2回、ボランティアに行ったんですが、テレビで見るのと現地はぜんぜん違っていて、言葉も出ないような状況でした。その後、著者の須藤元気さんがボランティア活動報告会を東京で開催されて、それに僕も参加したんです。須藤さんのことは、その前から格闘家として大好きでしたので、いちばん前で聞いてました。その壇上で須藤さんに質問をする機会があったんですが、『あなた声が大きいですね。マイクいらないんじゃないですか』と須藤さんから言われて、それがいい思い出となりました。近くで見る須藤さんの体は、やばいくらい凄かったです」

春名「ボランティアとしては、現地では具体的にどういう感じだったんですか?」

Kさん「ネットで事前登録して行くと、体育館に何百人と集まっているんです。海外から来られた方もたくさんいました。そこでスタッフの人が作業内容を説明し、各所にマイクロバスで向かいます。僕は瓦礫の撤去をおこないましたが、『瓦礫』とは言いたくないですね。住んでいた人達のいろんな思い出の品ばかりですから。そして、『釘を踏み抜くな』と注意を受けました。怪我をすると逆に迷惑がかかってしまうので、少しずつしか作業ができないんです。作業中、『今年も元気で』と書かれた年賀状を見つけたりして、いたたまれない気持ちになりました。また、現地の自警団の人達から怪しまれたりもしました」

あでりー「避難のニュースを見て、留守なのを確認して盗みに入る人もいますからね」

Kさん「そうなんです。それから、企業からボランティア向けに食料が大量に準備されていて、ありがたかったです。情報だと、食品が足りていないということでしたが、実際には違っていました」

あでりー「たしか阪神大震災の時にボランティアに行った人がいたんですが、自分達には寝る場所や食事がぜんぶ用意されていたんだけど、被災した人には食料も足りていないから、申し訳なかったとおっしゃっていました。当時はボランティアもままならない状況だったようですが、阪神大震災の後にそういう体制が整っていったんですよね」

春名「僕は東日本大震災の時、ある人からペットシッターの依頼を受けたんですが、その人はペットのお世話を僕に頼むことで、現地にいる知人のお世話に行ける、とおっしゃっていました。だから、いろんなことでつながってるんだと思います」

あでりー「この本は、読みやすそうですね」

Kさん「そうですね。須藤さんの本は20冊くらい持っています」

春名「文才があるし、賢い人だと思います。格闘家としても強かったと思うんですが、早くに引退してしまいましたね。総合格闘技は地味な展開になりやすいところ、彼は見栄えを考えたファイトをしていて人気がありました。引退後は、路上パフォーマンスとかをやってましたね」

Kさん「『WORLD ORDER』ですね。僕はそのライブにも行きました」

春名「ボランティアとしては、現地では具体的にどういう感じだったんですか?」

Kさん「ネットで事前登録して行くと、体育館に何百人と集まっているんです。海外から来られた方もたくさんいました。そこでスタッフの人が作業内容を説明し、各所にマイクロバスで向かいます。僕は瓦礫の撤去をおこないましたが、『瓦礫』とは言いたくないですね。住んでいた人達のいろんな思い出の品ばかりですから。そして、『釘を踏み抜くな』と注意を受けました。怪我をすると逆に迷惑がかかってしまうので、少しずつしか作業ができないんです。作業中、『今年も元気で』と書かれた年賀状を見つけたりして、いたたまれない気持ちになりました。また、現地の自警団の人達から怪しまれたりもしました」

あでりー「避難のニュースを見て、留守なのを確認して盗みに入る人もいますからね」

Kさん「そうなんです。それから、企業からボランティア向けに食料が大量に準備されていて、ありがたかったです。情報だと、食品が足りていないということでしたが、実際には違っていました」

あでりー「たしか阪神大震災の時にボランティアに行った人がいたんですが、自分達には寝る場所や食事がぜんぶ用意されていたんだけど、被災した人には食料も足りていないから、申し訳なかったとおっしゃっていました。当時はボランティアもままならない状況だったようですが、阪神大震災の後にそういう体制が整っていったんですよね」

春名「僕は東日本大震災の時、ある人からペットシッターの依頼を受けたんですが、その人はペットのお世話を僕に頼むことで、現地にいる知人のお世話に行ける、とおっしゃっていました。だから、いろんなことでつながってるんだと思います」

あでりー「この本は、読みやすそうですね」

Kさん「そうですね。須藤さんの本は20冊くらい持っています」

春名「文才があるし、賢い人だと思います。格闘家としても強かったと思うんですが、早くに引退してしまいましたね。総合格闘技は地味な展開になりやすいところ、彼は見栄えを考えたファイトをしていて人気がありました。引退後は、路上パフォーマンスとかをやってましたね」

Kさん「『WORLD ORDER』ですね。僕はそのライブにも行きました」

◆ 女性画家列伝/若桑みどり

あでりー「私はもう一冊、美術系の本をご紹介します。女性画家がたくさん紹介されていて、最初はユトリロのお母さんのシュザンヌ・ヴァラドンから始まり、カラヴァッジョ派のアルテミジア・ジェンティレスキ、マリー・アントワネットの肖像画を描いたヴィジェ=ルブラン、イラストっぽい絵で有名なマリー・ローランサンなど、有名な画家もあれば、初めて聞く名前もありました。日本だと上村松園は外せませんが、その他はほとんど知りませんでした。

女性画家はあまりスポットが当たる機会がなくて、昔は画家になること自体、一苦労でした。ここに出てくる画家達は、たいてい父親が画家で、それを手伝って技術を磨き、父親の理解もあって世に出てこられた人が多く、容姿端麗でマスコット的にもてはやされた人もいました。そういう歴史や環境が画家の人生に影響していることがわかり、読みやすくていい本だと思います。

そういえば、ヴィジェ=ルブランの絵なら、名古屋のヤマザキマザック美術館に行くと見られます。あそこは日本で唯一といっていいほどロココ調時代の絵のコレクションが充実しています」

Kさん「ロココの絵って、あまり見ないですね」

春名「印象派やルネサンスに比べて、人気はないですし」

あでりー「上村松園の時代にも、埋もれているだけで、いい女性画家はたくさんいるんです。女性で『園』という字がつく人が三人いて、上村松園のほか、池田蕉園(しょうえん)、島成園(しませいえん)の三人で、三園と呼ばれています」

女性画家はあまりスポットが当たる機会がなくて、昔は画家になること自体、一苦労でした。ここに出てくる画家達は、たいてい父親が画家で、それを手伝って技術を磨き、父親の理解もあって世に出てこられた人が多く、容姿端麗でマスコット的にもてはやされた人もいました。そういう歴史や環境が画家の人生に影響していることがわかり、読みやすくていい本だと思います。

そういえば、ヴィジェ=ルブランの絵なら、名古屋のヤマザキマザック美術館に行くと見られます。あそこは日本で唯一といっていいほどロココ調時代の絵のコレクションが充実しています」

Kさん「ロココの絵って、あまり見ないですね」

春名「印象派やルネサンスに比べて、人気はないですし」

あでりー「上村松園の時代にも、埋もれているだけで、いい女性画家はたくさんいるんです。女性で『園』という字がつく人が三人いて、上村松園のほか、池田蕉園(しょうえん)、島成園(しませいえん)の三人で、三園と呼ばれています」

◆ ワニの町へ来たスパイ/ジャナ・デリオン

春名「小説を一冊、ご紹介しますね。CIAの女性スパイが問題を起こし、ルイジアナの田舎町にで暮らすことを命じられます。ほとぼりが冷めるまで静かに暮らすはずがいきなり殺人事件に巻き込まれ、町を仕切っている高齢女性二人と彼女の三人で事件の謎を解き明かすという、痛快で面白い物語です。たとえば、初めて彼女が潜伏先の家に来たとき、冷蔵庫に冷凍肉が保存してあるのを見て、『もしかしてこの町では、自分で獣を獲って食べないといけないのかしら。私、人間しか殺したことないのに』と嘆くなど、笑えるエピソードも満載です。さくっと読める作品です」

Kさん「春名さんはいろんな本を読まれていると思いますが、この本をお勧めされる理由はなんですか?」

春名「ミステリーって、面白いけど重厚で分厚いものが多いんですが、この本は適度に軽くて分量も少ないので、お勧めしやすいです。それで言うとたとえば、もう一冊、紹介しますね」

Kさん「春名さんはいろんな本を読まれていると思いますが、この本をお勧めされる理由はなんですか?」

春名「ミステリーって、面白いけど重厚で分厚いものが多いんですが、この本は適度に軽くて分量も少ないので、お勧めしやすいです。それで言うとたとえば、もう一冊、紹介しますね」

◆ すべての見えない光/アンソニー・ドーア

春名「こちらはかなり分厚いですが、ものすごく面白くて、ここ十年くらいの中で一番好きな小説です。あでりーさんも読みましたね」

あでりー「読みやすくて面白かったです」

春名「フランスの少女とドイツの少年が、第二次大戦の戦場で巡り合う話です」

Kさん「僕は小説をあまり読まないですが、こういうのを読むと、頭の中で内容を落とし込む力がつきそうですね」

春名「いろんな書籍の中でも、小説を読むのはいちばん難しいと思います。あらすじを説明すると、フランスの少女は幼い頃に視力を失くすんですが、父親は彼女がいつか一人でも生きていけるよう、厳しくしつけるんです。杖を持って一人で歩かせ、音の違いで場所を把握させたり、自分が作った町の精巧な模型を触らせて位置関係を教えたりします。その後彼女は16歳くらいで戦時のレジスタンスの要員となるのですが、彼女の大叔父の家にラジオ送信設備があって、そこからレジスタンスの連絡送信をおこなっています。いっぽうドイツの少年のほうは小さい頃から手先が器用で、拾ってきたラジオを自分で直すこともできました。孤児院で暮らす彼は、その技術をナチスの高官に見込まれ、士官学校への入学を許されます。学校で無線の送信元を見つけ出す技術を開発した少年は、若くして戦場へと駆り出されます。飛び交う通信電波から敵兵の居場所を突き止め、そこに突撃する作戦に参加し、成果を挙げていきます。かたや少女はフランスの港町サン・マロで連絡通信の電波を流し、かたや少年は電波の発信元を探り当てるプロとしてフランスへと迫っていきます。くしくも敵同士となった二人が出会い、最終的にどうなるか、というのがこの物語です」

Kさん「今の話を聞いて、興味が湧いてきました」

あでりー「どんどん二人が迫ってくるところが面白かったですね。少年がナチス高官の家にラジオを修理に行った際、そこで食べたケーキがすごく美味しくて、孤児院で今まで食べていた茹でたジャガイモが急にみすぼらしく思えてごちそうではなくなったり、かつて自分が直したラジオを壊したりという、心の変化の描写も印象的でした」

あでりー「読みやすくて面白かったです」

春名「フランスの少女とドイツの少年が、第二次大戦の戦場で巡り合う話です」

Kさん「僕は小説をあまり読まないですが、こういうのを読むと、頭の中で内容を落とし込む力がつきそうですね」

春名「いろんな書籍の中でも、小説を読むのはいちばん難しいと思います。あらすじを説明すると、フランスの少女は幼い頃に視力を失くすんですが、父親は彼女がいつか一人でも生きていけるよう、厳しくしつけるんです。杖を持って一人で歩かせ、音の違いで場所を把握させたり、自分が作った町の精巧な模型を触らせて位置関係を教えたりします。その後彼女は16歳くらいで戦時のレジスタンスの要員となるのですが、彼女の大叔父の家にラジオ送信設備があって、そこからレジスタンスの連絡送信をおこなっています。いっぽうドイツの少年のほうは小さい頃から手先が器用で、拾ってきたラジオを自分で直すこともできました。孤児院で暮らす彼は、その技術をナチスの高官に見込まれ、士官学校への入学を許されます。学校で無線の送信元を見つけ出す技術を開発した少年は、若くして戦場へと駆り出されます。飛び交う通信電波から敵兵の居場所を突き止め、そこに突撃する作戦に参加し、成果を挙げていきます。かたや少女はフランスの港町サン・マロで連絡通信の電波を流し、かたや少年は電波の発信元を探り当てるプロとしてフランスへと迫っていきます。くしくも敵同士となった二人が出会い、最終的にどうなるか、というのがこの物語です」

Kさん「今の話を聞いて、興味が湧いてきました」

あでりー「どんどん二人が迫ってくるところが面白かったですね。少年がナチス高官の家にラジオを修理に行った際、そこで食べたケーキがすごく美味しくて、孤児院で今まで食べていた茹でたジャガイモが急にみすぼらしく思えてごちそうではなくなったり、かつて自分が直したラジオを壊したりという、心の変化の描写も印象的でした」

◆ 図解 幕末史 増補改訂版/水野大樹

Kさん「十年くらい前まではまったく歴史に詳しくなかったんですが、『SIDOOH/士道』という幕末の漫画を読んで興味を持ち、この本を買って読んだらすごく面白かったんです」

あでりー「Kさんは、本と出会うのが上手いんですね」

Kさん「そうなんですかね、初めて聞きました(笑)。新しい自分を発見できる気がして、二週間に一回ほどは本屋に行くんです。幕末についてはもう、マニアです。ペリーが浦賀に来航してから、大政奉還が起こって、最後に戊辰戦争になるという、一連がこの本に書かれています」

春名「僕は歴史に疎いので、こういう本を一冊読まれることがすごいと思います。幕末の本は、他にも読まれたんですか?」

Kさん「たくさんあります。新しい幕末の情報を得られるとワクワクします」

あでりー「いまNHKの大河ドラマでやっている『べらぼう』の、田沼意次も出てきますね」

Kさん「幕末はいろんな登場人物が出てきますよね。僕は徳川慶喜公が大好きなんです。今まで260年続いてきた江戸幕府を自分の一存で終わらせる決断をしたのが、すごいなと思います。桜田門外の変では、悲しい話があって、井伊直弼の警護に60人が警護にあたったんですが、井伊直弼の暗殺を止められなかったことを幕府にとがめられ、60人それぞれの家族までもが切腹や島流しに遭っているんです」

あでりー「この本は、わかりやすく書かれていていいですね」

春名「学校の勉強だとぜんぜん頭に入らなかったけどね」

Kさん「おっしゃるとおりです」

春名「去年の映画の『侍タイムスリッパー』は、会津藩士が現代にタイムスリップする話で、めちゃくちゃ面白かったです」

Kさん「そんな話だったんですね。見に行けばよかったです」

あでりー「Kさんは、本と出会うのが上手いんですね」

Kさん「そうなんですかね、初めて聞きました(笑)。新しい自分を発見できる気がして、二週間に一回ほどは本屋に行くんです。幕末についてはもう、マニアです。ペリーが浦賀に来航してから、大政奉還が起こって、最後に戊辰戦争になるという、一連がこの本に書かれています」

春名「僕は歴史に疎いので、こういう本を一冊読まれることがすごいと思います。幕末の本は、他にも読まれたんですか?」

Kさん「たくさんあります。新しい幕末の情報を得られるとワクワクします」

あでりー「いまNHKの大河ドラマでやっている『べらぼう』の、田沼意次も出てきますね」

Kさん「幕末はいろんな登場人物が出てきますよね。僕は徳川慶喜公が大好きなんです。今まで260年続いてきた江戸幕府を自分の一存で終わらせる決断をしたのが、すごいなと思います。桜田門外の変では、悲しい話があって、井伊直弼の警護に60人が警護にあたったんですが、井伊直弼の暗殺を止められなかったことを幕府にとがめられ、60人それぞれの家族までもが切腹や島流しに遭っているんです」

あでりー「この本は、わかりやすく書かれていていいですね」

春名「学校の勉強だとぜんぜん頭に入らなかったけどね」

Kさん「おっしゃるとおりです」

春名「去年の映画の『侍タイムスリッパー』は、会津藩士が現代にタイムスリップする話で、めちゃくちゃ面白かったです」

Kさん「そんな話だったんですね。見に行けばよかったです」