今回も特にテーマは定めず、いま他の人に特におすすめしたい本を紹介しあいました。初参加の方を含め2名の方にお越しいただき、スタッフと合わせた4名で賑やかに開催しました。

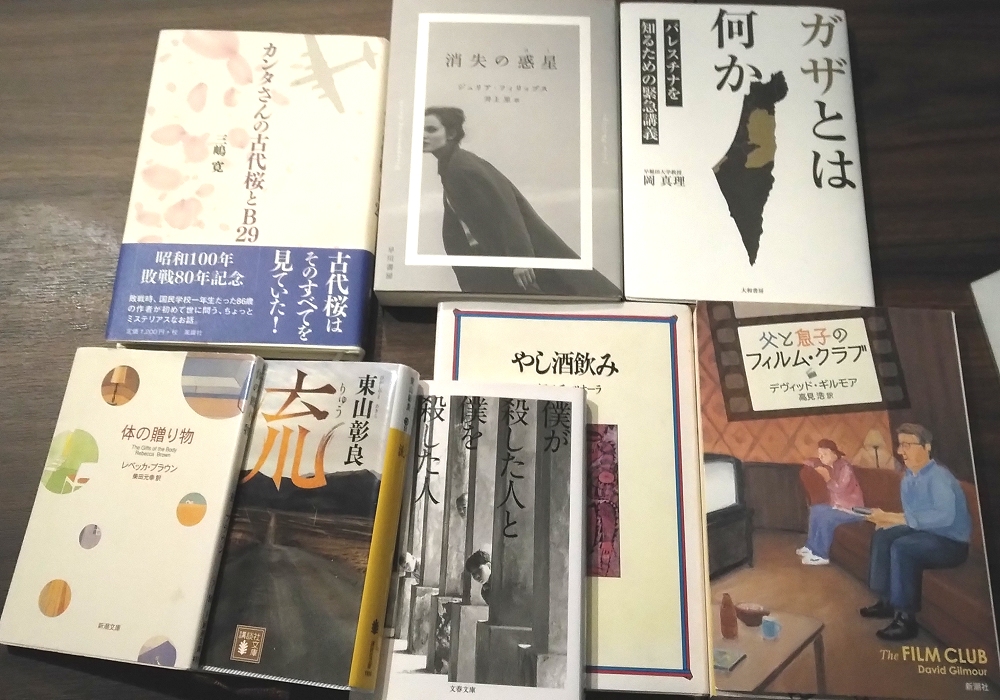

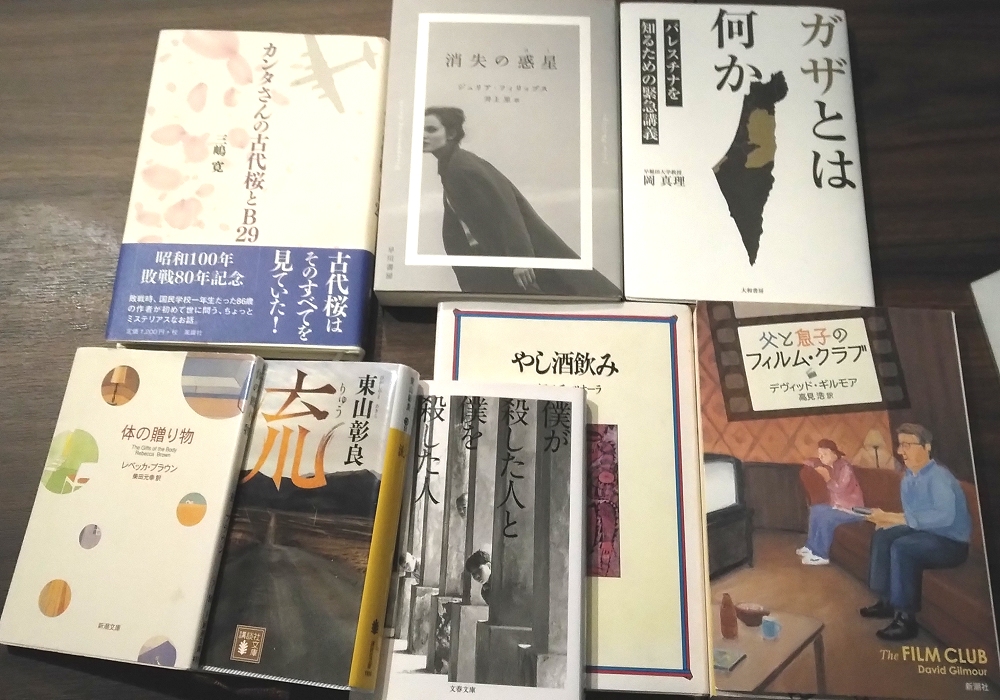

【紹介された作品一覧】

・やし酒飲み/エイモス・チュツオーラ

・体の贈り物/レベッカ・ブラウン

・ガザとは何か/岡真里

・悪女について/有吉佐和子

・カンタさんの古代桜とB29/三嶋寛

・消失の惑星(ほし)/ジュリア・フィリップス

・僕が殺した人と僕を殺した人/東山彰良

・二人のロッテ/エーリッヒ・ケストナー

・父と息子のフィルム・クラブ/デヴィッド・ギルモア

・流/東山彰良

【詳細な内容】

◆ やし酒飲み/エイモス・チュツオーラ

イベント常連参加のNさん「アフリカ文学の代表作といえる有名な小説です。1980年頃にアフリカ文学がブームになり、僕もそれまでのオーソドックスな小説世界に飽きて、アフリカ文学を読むようになりました。書かれたのが1970年代ぐらいで、それまでアフリカ人が書いていたのは、アフリカの文化ではなくイギリス文化的なものが主流だったんです。イギリスの植民地だから英語で物を書くのがアフリカ人の誇りという雰囲気でしたが、1970年代になって黒人解放運動が盛んになります。僕は当時高校生で、解放運動のリーダーに下手な英語で手紙出したことがありました。「あなたたちの活動を尊敬しています」と伝えたら、「ありがとうございます。あなたたちの沖縄の返還を希望しています」と返事が来ました。

その頃から黒人が自分たちの世界を描き始めて、黒人の映画が作られ、図書館にはアフリカ文学の棚ができました。その代表がこの作家です。それまでの文学は、例えばドストエフスキーとかスタンダールもそうだけど、「人間とは何か」を追求していました。人間という独立した存在があるという思想です。それは近代文学の特徴で、それ以前は貴族に生まれれば貴族、商人なら商人、奴隷なら奴隷らしく、という世界観だったのが、産業革命を経て、貴族ではない一般市民が富を得るようになり、「人間とは何か」というテーマがクローズアップされるようになりました。

でもそれがまた壊れ始めて、「そもそも、人間というものがあるのか? それは思い込みじゃないのか?」という問いになり、現代美術でも人間がバラバラに表現されたりしました。

本作も、そうした小説です。主人公はやし酒が大好きで、10歳の頃からやし酒ばかり飲み、他のことは何もしていない。父親が豊かだったから、やしの木をいっぱい植えて、息子にやし酒を好きなだけ飲ませていました。やがて父親もヤシ酒造りの職人も死んでしまうと、彼は生きていけなくなる。しかたなく、死者の世界に職人を探しに行きます。

そこで出会うのが、例えば、ある誠実な男。彼は借金を返すために、足をくださいと言われれば足をもぎ取り、足りないと言われれば腕をもぎ取り、どんどん肉を削ぎ取り、最後は頭蓋骨だけになります。そういう荒唐無稽の発想が面白いんです。西欧文学は、キリスト教を背景として、人間とはこういうものだという枠組みがあります。現代文学ではそういう人間観が壊れ、その中でアフリカ文学が注目されます。死と生が隣り合わせで、死人も生きているし、生者も死んでいる。体がバラバラになっても、頭蓋骨になってから仲良くなる。そういう世界観が新鮮で面白かったです」

春名「他の読書会でも紹介してくれた人がいて、気になっていました」

◆ 体の贈り物/レベッカ・ブラウン

春名「本作は小説なんですが、著者の実体験をもとに書かれています。主人公は、高齢者の家に通ってお世話をする女性ホームケアワーカーです。利用者はみな高齢だから、体が思うように動かない。だからいらだったり弱さを見せたりして、その中で見えてくる人間模様が描かれています。

例えば、甘いものが好きな男性がいて、主人公はいつもお菓子を持って行ってあげるんだけど、ある日行ってみると、いらないよと断られる。不思議に思っていたら、彼自身が甘いものを作って、主人公に食べさせてくれるんです。

他にも、食べ物をうまく食べられないお婆さんがいて、主人公がいつもなんとか食べさせています。でも、ふとそのおばあさんがトイレに行っているのを主人公が見かけると、そのおばあさんはトイレで吐いてるんです。自分がうまくできない、食べられないという姿を見せたくないんですね。

そういうお年寄りの実態というか人間くさいところ、やっぱり人間ってこういうもんだなと思うところが、連作短編として描かれていくのが面白いです。なかでも一人、特徴的なのが、エドという男性です。彼は病気が重くて、ホスピスに予約を入れているんですが、なかなか空きが出ないと愚痴をこぼしていました。しかし、ようやく入れるという連絡が来たら、今度は尻込みを始めます。自分で望んだことだけれど、ホスピスに入るとなると最後が見えてくるというのもあって躊躇するんです。それでも、いざホスピスに入った彼に主人公が会いに行くと、とても元気になっていました。友だちもでき、一度はホスピス入院を断ったエドを、彼らはヒーローのようにはやし立てていました。そうした友達が一人また一人と死んでいくにつれ、〈どうせすぐ死んでしまうのに、友だちなんか作りたくない〉〈何かあるたびに、一歩ずつ進んでいく〉〈新しいことがあるたび、何かをなくしちゃうみたいでさ〉とエドは嘆き、消極的になっていきます。そんな彼が最後にどういう行動を見せるのか、というのが本作の大きな読みどころになっています。

彼らの行動を虚飾なく描き、感動させようと思って書いてないから逆に胸に刺さります。『体の贈り物』というタイトルは、彼ら一人ひとりから一つずつ何か贈り物をもらえる、といった意味があります。200ページくらいの文量ですが、非常に読み応えがありました」

あでりー「ホスピスを予約して、それが叶ったら叶ったで躊躇するところが、すごく人間的だなと思います。日本でも、新しい施設ができると、申し込めばすぐ入れるから、勢いで入っちゃう人はいるんです。でも、その後で想像してたのと違って落ち込むのか、それともまた新しい出会いがあって喜ぶのか、どうなるんだろうと思いますね」

◆ ガザとは何か/岡真里

あでりー「2023年に出版された新しい本です。このお店でおこなった初めての読書会で、参加者さんからこの本を紹介して頂きました。パレスチナやガザのことを全然わかっていなかったから読んでみたいなと思って、ようやく読み終えたのが昨日です。

2023年の10月にイスラエルがガザに攻撃をしかけて、その時にガザやパレスチナのことを正しく伝えるために緊急に開かれた講演の内容が、本書に収められています。だから著者いわく、下準備もしっかりできず、その時できることをやったという感じらしいんですけど、本当に素晴らしい内容です。

イスラエルとは何か、一般的に報道されている内容がいかに偏ったものか、そういうことがすごくわかりやすく説明されています。これを読むと、報道をどこまで信じるか信じないかの線引きが、本当に大切で難しいと感じます。そして、平等で公平な目で見ることの難しさや、みんなが自分の利益ばかりを優先していることを感じます。どうしてもヨーロッパ優先となる歴史があって、その代償がこのガザなんだと。私の中ではそういう結論をつけて、これからもニュースやいろんな情報を得る時の参考にしたいと思うくらい、いい本でした」

Nさん「僕はこの著者の講演を聞いたことがあります。当時のメディアでは、パレスチナの一部で過激な行動があり、それに対してイスラエルが報復でパレスチナ人を殺して、という図式の、いわば「どっちもどっち」という報道が主流でした。でも、この本を書いた岡真理さんは自分で現地に入っているから、そうした報道とは違うんですね。元はイスラエルがパレスチナを占領したことに端を発しているから、ガザで起きているパレスチナ人の武装運動というのは、それに対する抵抗運動なんですよね。そんな当たり前を日本のメディアは報道せず、「どっちもどっち」という描き方になる。

それから、イスラエルにアメリカが加勢するのは、ユダヤ資本の影響が大きいんですね。たとえば、アメリカの副大統領はずっと全米石油協会の会長だったり。

そうした事実を全国紙のようなメディアが書いてしまうと、批判やら何やらで混乱してしまいます。たとえば毎日新聞がちょっときついことを書いたら、その記者が国の秘密を漏らしたかどで逮捕されました。日本のメディアはそんな状況なんです。以前、「国境なき記者団」が世界の主要メディアの言論の自由度を調査したら、日本は140カ国中71位でした」

あでりー「そうした一部のアメリカの裕福なユダヤ層がいることで、大統領選挙や政治政策にも関わることも書いてあって、そこまで深い問題なのか、と思いました」

春名「イスラエルの成立の基本として、まずユダヤ人差別が1900年代ぐらいからあって、そこで自分たちの国をどこかに作ろうというシオニズムが生まれます。その後、第二次大戦でドイツにひどいことをされ、大戦後にはそのユダヤ人達が自分の国に帰ろうとしても、差別がひどくてなかなか帰れない。そうしたユダヤ人難民をどうするかという大きな課題が生まれました。特にドイツは自国の罪の償いと難民処理という二重の責任があり、たどりついた解決先がイスラエルでした」

あでりー「それがヨーロッパじゃなくて、アラブの土地だったという、ね」

春名「ユダヤには、自分たちの国は神が定めるという教えがあります。だからユダヤ人の中にも、人間が勝手に作った土地にイスラエルを作るのはおかしいという人がけっこういます。ユダヤ人=イスラエル支持ではないんだということを、この本ですごく思い知らされました。ドイツを中心にしてヨーロパ各国がイスラエルをあまり強く責められないのは、そうやって自分たちが押し込めた意識があるからですね」

Nさん「もともと何百年もユダヤ王国という広いエリアがあったんですね。それを奪われ、ユダヤ人が世界中に散って、その国家をもう一度作ろうというのがイスラエルの運動になり、パレスチナはそのために追い出されたんです」

春名「最近は、パレスチナを国家として認める動きが出てきて、変わりつつあるのかもしれません。ただ日本は、アメリカが動かないかぎり駄目でしょうね。

ガザはずっと前から制圧されていて、食べるのギリギリかそれ以下の状況がずっと何十年と続いています。その状況で戦争が始まったんですが、戦争が終わったとしても、元の虐げられた酷い生活に戻るだけなんですよね」

あでりー「1日に数時間しか電気が来なくて、30度を超す暑い中でも電気がないとか。汚水処理もできないから、汚い水でも飲んだり、暑さしのぎに水に入ったりするしかない。それで感染して亡くなるケースも多いんです」

春名「そうなんですよね。だから、今の戦争が終わって万歳ということではなく、もっと根本的にどうにかしないといけない、ということをこの本は教えてくれます」

あでりー「著者はそうした問題を自分のこととして考えて書いているので、すごくわかりやすいです」

◆ 悪女について/有吉佐和子

イベント初参加のSさん「私は本が好きなんですが、最近は集中して読むことが少なくなってきて寂しいなと思っています。今回、夢中で読む本に出会えるといいなと思って参加しました。

最近、時間を忘れて読んだのが、この本です。一人の女性が亡くなって、その人がどんな人だったのか、十数人が証言するという話です。人によって印象が全然違い、〈聖人みたいな人でした〉〈とても魅力的な女性だった〉という人もいれば、〈ものすごく悪い女だった。あいつのせいでうちは破産した〉など、本当にさまざまな証言が出てくる。読者は、この人は本当はどんな女性だったんだろうと考えさせられるわけです。

読んでいて、人って本当にわからないものだなと思いました。実際、そういうものですよね。一貫した印象を与えられる人って案外いないんだろうなと思います。でも表現は違っていても、よく読むと共通している部分があったりもするんです。『あの人は、いつも本を読んで勉強していた』とか『夜遅くまで仕事の電話をしていた』とか、やっぱりその人の核みたいなものはあるんだなという気がします。さらに本書は文章も良くて、日本語って美しいなと思いました」

春名「1978年だから、かなり昔の小説なんですね」

Nさん「有吉さんは、むかしよくテレビに出ていましたね」

春名「お話を聞いて思い出したのが、松浦理恵子さんの『ヒカリ文集』という小説です。最近の作品で、今年文庫化されました。登場するのがヒカリという魅力的な女性で、いろんな人と付き合ったり別れたりする。男性とも女性とも付き合うんですよ。あるとき、学生時代の仲間が久しぶりに集まることになるんですが、ヒカリだけは現れない。その席で、『ヒカリってああだったよね』とみんなが語りあう。本人はいないのに、その人のことがどんどん浮かび上がってくる小説です。こういう手法って割とありますよね」

あでりー「朝井リョウさんの『桐島、部活やめるってよ』もそうでした。あれも桐島は出てこないのに面白かったです」

春名「それから、朝倉かすみさんの『田村はまだか』という小説も同じ感じです。同窓会の場面で、みんなが集まっているんだけど、田村という男がなかなか来ない。みんなが『田村はまだか?』と言いながら、田村の話題で盛り上がる、そういう小説です」

Sさん「芥川龍之介の『藪の中』もそうですね。みんなが一つの出来事を語るけど、言っていることが少しずつ違っていて、でも共通している部分もある。そういう構造は好きなので、教えていただいた小説も読んでみますね」

春名「ふだんから、小説はよく読まれるんですか?」

Sさん「そうですね、小説とエッセイが好きです。好きな作家でいえば、昔は恩田陸さんをよく読みました。その後はアガサ・クリスティを読み始めて、面白いと思いました。作品数がとても多くて全部は読み切れませんが、有名作から少しずつ読んでいます」

あでりー「うちのお店にも、短編集の『おしどり探偵』が置いてあります。クリスティの本にはイギリスのお菓子がたくさん出てきて、そのレシピを参考に作ったこともあります。小説に出てきたお菓子を紹介するような本も出版されています」

Sさん「たしかに、読んでいると、すごく食べたくなるお菓子もありますね」

春名「小説としてはやはり、『そして誰もいなくなった』が有名ですかね」

Sさん「最初に読んだのがまさにそれでした」

あでりー「私もそうです!」

Sさん「有名な作品すぎて敬遠してたんですけど、読んでみたらやっぱり面白かったです」

春名「Sさん「あとは、『オリエント急行の殺人』『ナイルに死す』『アクロイド殺人事件』あたりですかね。僕も3~4冊くらいは読んでいます。それから恩田陸さんだと、『六番目の小夜子』あたりを読みました。直木賞を獲った『蜜蜂と遠雷』は読まれました?」

Sさん「いえ、読んでいないんです。恩田陸さんは初期と中期で作風が少し変わった気がして、昔はミステリー要素にくわえて心理描写や人間模様が濃い作品が多くて、それが好きでした」

Nさん「よく読んでますねえ」

◆ カンタさんの古代桜とB29/三嶋寛

Nさん「今年出たばかりの本です。著者の年齢は86歳で、実際の戦争体験をベースに書かれた小説です。カンタ君という主人公の幼い頃から老人になるまでの人生が描かれます。少年時代にはB29が墜落して、アメリカ人のパイロットが助けを求めるんですが、日本人が彼を袋叩きにして殺してしまう。カンタ君はそれを見ているという、そんな幕開けで始まります。やがて成長したカンタ君は市民運運動に参加するようになり、年老いて孫娘ができるんですが、彼女がアメリカ人の男性を結婚相手として連れて来るんです。カンタさんは、過去にパイロットが殺された現場を見た記憶もあり、彼を受け入れようとします。実はその男性は、殴り殺されたパイロットの息子なんですが、彼も彼なりに、日本人と新しい関係を作ろうとしています」

あでりー「そういうことって、本当に難しいと思います。大学生の時に先生から、戦争体験とかいろんなことがあった時に、忘れはしないけれど許す、という精神が大切だと教わりました。二十歳そこそこで聞いた時にはあまり実感がなかったですが、どんどん言葉の重みが増していくのを感じています」

Nさん「著者は僕も知人なので、一緒に酒を飲んだこともあります。三嶋さんは両親がいなくて、幼い頃に満州から引き上げてきて、親戚をたらい回しにされました。だから親の愛情を知らずに育ってきた人です。名大生の頃に全学連の愛知県組織の書記長を務め、安保闘争でも中心となってやってました。卒業後にブラザーでも労働組合で活動していたんですが、その時に連合赤軍事件があって、そういう活動から離れていきます。その後、名古屋の今池で飲み屋さんを開きました。最近になってこういう小説を書いて、僕に送ってくれたんです。だから、個人的に思い入れがある本です」

あでりー「本当にもう、戦争を体験したぎりぎりの世代ですよね。激動の時代を生きて来られたんだと思います」

◆ 消失の惑星(ほし)/ジュリア・フィリップス

春名「ミステリー系がお好きでしたら、この本もお勧めです。装丁もきれいですね。アメリカの作家さんなんですけど、小説の舞台はロシアのカムチャツカ半島です。カムチャツカって陸路は繋がってなくて、飛行機か船で行くしかないんですね。だからどうしても閉鎖的になって、分断と差別があるんです。田舎者は都会の人に馬鹿にされるし、男女差別も横行しています。

ある日、小さな女の子2人が海岸を歩いている時に誰かに誘拐されて、そのまま行方不明になってしまう。その事件の犯人を探していく中で、カムチャツカに潜む様々な問題が浮かび上がってきます。いろんな人がピックアップされて連作短編になっているのは、さきほどの『体の贈り物』と同じです。著者が女性ですので、やはり女性の苦難が多く描かれます。例えば、恋人のマックスと一緒にキャンプに来たカーチャは、彼がクズ男だと知りつつ、魅力にあらがえない。北の町から来た女子大学生のクシューシャは、故郷の恋人に行動を詮索され、周りからは田舎者だと馬鹿にされる。そういう短いエピソードが連なるなかで、もしかしてこの人が犯人かもという人も出てきます。謎解きが主体ではなく、その過程の中でいろんな女性たちが紹介されていくという構成ですね。

他にもたとえば13歳の少女オーリャは、仲の良かったディアナから突然無視されるようになる。ディアナの母親ワレンチナは、ソ連統治時代に過ごした少女期を懐かしむあまり、よそ者が多くなった現状を嘆き、そのせいでオーリャ一家が気に入らないんです。そういう年代差のギャップも描かれます。僕らもカムチャツカなんてどういう場所か分からないけれど、この本を読んで知識も得られるし、閉塞的な状況で起こることはどこでも同じだとも思います」

Sさん「そうですね。日本の会社でも、人が変わらず風通しの悪い部署なんかだと、独特な風習というか風潮が生まれていきますよね。もっと人を替えたり、新しいことを取り入れていけばいいと思うのに、そういう閉塞的なところに居心地の良さを感じる人もいるんでしょうね」

Nさん「僕は、ソ連時代と、ソ連が崩壊してからのロシアの両方に行っていて、たとえばゴルバチョフの時代には、ソ連に市場主義を導入して国際化を進めようとしていて、西側からはすごく受けが良かったんですね。でも現地に行くと、ゴルバチョフの批判ばかりなんですよ。要するに、店に行っても棚に何も並んでいないし、みんなが貧しいんですが、金のある人間はどんどん裕福になっていく。市場主義を導入した最初の時期は、すごく残酷なんですよね。力のあるところに富が集中して、そうでない人間は失うばかりで貧しくなっていく」

あでりー「そういうことも、日本の報道だけ見ているとロシアの良いところしかわからないです」

春名「Nさんからは、前回の読書会でもそうしたお話をお伺いしましたね。同様に東ドイツも、ドイツ統一してすぐの頃は本当に物がなくて貧富の差が広がりました」

あでりー「日本も、戦争中よりも戦争が終わってからのほうが物がなくて苦労したと聞きます。新しい時代が始まる過渡期って本当に大変なんでしょうね」

春名「社会主義の時代はみんな貧乏だけど、誰にも仕事があって最低限の暮らしはできた。それが資本主義では富める者は富み、貧しいものは貧しくなって、生きていくこともできなくなるということですもんね」

Nさん「経済がグローバル化していく中で、国際競争に勝つためには優秀な人間が先頭に立って駄目な人間は切った方が効率がいい。そうした動きが拡大するなかで、ソ連はついていけなくなったんです」

Sさん「そう考えると、閉塞的なところはやっぱり滅びゆく運命にあるんでしょうか。でも、閉塞的な村なんかでも残っているところはありますね」

春名「会社の部署なんかでもすごく変な風習が残っていたりして、外部から見ると変だなと思うんだけども、その中にいる人たちはそれをずっとやっていくのがいい、そういうものだと思い込んでるんでしょうね。それで存続してきたということもあるでしょうし」

Nさん「厳しい環境の中で生きていくために生み出した習慣もあって、それは必ずしもマイナスばかりではない気がします」

◆ 僕が殺した人と僕を殺した人/東山彰良

あでりー「この小説には、すごく衝撃を受けました。著者の東山彰良さんは台湾から日本に来た人で、台湾を舞台にした小説を書かれています。本作は、アメリカで起きた連続殺人事件の犯人とその交友関係を、台湾で過ごした少年時代と現代とで並行しながら描いていきます。仲のよい三人の少年たちの関係や学校の内外での様子などが、暴力的なところも含め、街の喧騒が聞こえてきそうなほどリアルに描写されています。台湾もけっこう複雑で、もともと住んでいた現住民の人々は、あとから中国から渡ってきた人の方が上という暗黙の了解の中で、様々な思いを抱えて生きています。そうした台湾の歴史や内情も学べますね。最後にアメリカでの連続殺人鬼の正体が明かされるところも驚きで、ミステリーとして一筋縄じゃないところが面白かったです。読み終わった後に、タイトルの意味がすごくよくわかります」

春名「僕も読みましたが、普通のミステリーだと、謎を解き明かすまでは面白いのに、真犯人がわかると『あーそうか…』という感じで興味がしぼんでいきますが、本作では真犯人がわかると、「ああ、なるほど、だからこういうことだったんだ!」という風に奥のドラマが見えてきて、それが素晴らしいと思いました」

あでりー「読みやすいのと同時に言葉遣いが美しくて、日本語を綺麗に書くんですよね。表現の仕方がすごく細やかで丁寧で、こういう表現の仕方があるのか、うん、わかるわかる、というところも好きでした」

春名「もうひとつすごく印象的だったのは、少年時代の主人公たちは悪いことばかりしているんだけど、ダンスも好きなんですね。だからみんなでダンスの練習をしていて、その中で、アメリカから来たモータウンサウンドに憧れを抱くんです。モータウンというのはデトロイト発の音楽なんですが、少年時代にそうやって憧れたデトロイトで、彼らの一人が連続殺人鬼になるというところが切ないんです。

それから、主人公の友達の家が牛肉麺の店をやっていて、読んでいてとても美味しそうなんですね。だから台湾に行った時に現地で牛肉麺を食べたんですが、本当に美味しかったです」

Sさん「本の表紙もすごく印象的ですね」

あでりー「この表紙の意味も、読めばわかります」

◆ 二人のロッテ/エーリッヒ・ケストナー

Sさん「私は児童文学も結構好きなんです。ディズニーが映画化した『ファミリーゲーム』という作品を見て好きになり、原作となる本作を読みました。登場人物が双子ちゃんで、2人とも10歳くらいの女の子です。舞台はドイツで、2人はまだ赤ん坊の時に離婚したお母さんとお父さんに別れて引き取られて それぞれミュンヘンとベルリンで暮らしています。やがて、サマーキャンプで二人は再会するんですが、入れ替わって戻ってみようかという話になります。そして、それぞれ離れて暮らしていたお父さんお母さんに会えて喜び、もう一度両親をくっつけようと画策する、という展開になります。

ストーリーも好きなんですが、キャラクターも魅力的です。ロッテはすごく実際的な人でテキパキものごとをこなし、何か問題が起きてもくよくよ悩まずに行動を起こします。アガサ・クリスティーの『ねじれた家』という小説に出てくるソフィアというヒロインも同じ感じなんですが、悩むけどちゃんと行動する人が私は好きで、自分にないものを小説の中に求めてるなと思います」

春名「児童文学にも、大人が読めるものがいっぱいありますよね」

◆ 父と息子のフィルム・クラブ/デヴィッド・ギルモア

春名「カナダ在住の作家さんが書いたノンフィクションで、彼と息子さんの話です。息子がある日、学校に行かないと言い始め、父親は一週間に一本、映画を一緒に見るという条件で学校を辞めることを許可します。お父さんは映画評論家でもあり、映画にもすごく詳しいんですね。息子には映画で人生を学んでほしいから、真剣に作品を選び、見る前に作品の解説をしたりするんですが、子供はそんなの聞いてないし、なかなか父親の思うように映画を見てくれません。でも意外な映画に反応してくれたりして、お父さんも探り探り、作品を選んで見ていきます。

最初に見せるのがトリフォーの『大人は判ってくれない』という名画で、少年の閉塞した状況を描いた作品だから息子にもちょうどいいと思って見せるんですが、息子にはぴんと来ない様子です。次に『氷の微笑』という、シャロン・ストーン主演のサスペンス・ミステリーを見せると、息子はすごく気に入ってくれるんですが、それは別にお父さんの本意でもないんです。そうやって週に1本いろんな映画を見てその感想を話し合う日々が描かれます。息子は16歳で彼女もできて、彼女の関係を生々しく お父さんと話したりとか、そのあたりはカナダと日本でかなり違うと思いました。

読んでいくと、このお父さん自体にも問題があることがわかってきます。妻とは離婚しているし、お金の使い方にも問題があります。物書きの仕事だから収入の浮き沈みは激しくて、でも大きな収入があると、あとさき考えずに息子と海外旅行に行ったりします。そしたら旅先で息子はドラッグのディーラーについていったりして問題を起こす。そういう凸凹コンビというか、ポンコツコンビながら、それでもなんとか2人で生きていく様が微笑ましくも思えてきます。いろんな映画が出てくるので、映画好きならそれだけでも面白いです。軽めですが、人生にもついても考えさせられる、読みやすくていい本でした」

◆ 流/東山彰良

あでりー「先ほどと同じ著者の本で、直木賞受賞作です。やはり舞台は台湾です。主人公の男性が少年だったころ、祖父が何者かに殺されます。その犯人を突き止めていくのが話の主軸なんですが、そこに、かつて台湾と中国の軍が抗争をした歴史が絡んできます。主人公の祖父は、その事件で活躍し、一つの村の全員を虐殺したような人なんです。祖父が殺された当時、主人公はまだ十代で、その彼が三十代か四十代になった時に、祖父が虐殺した村を再訪します。そこから小説はスタートして、先程の作品と同様、現在の話と主人公が十代の時の話が交錯して描かれていきます。そして、誰が祖父を殺したのか、衝撃の事実が明かされます。

中国から台湾に渡ってきた人とずっと現地で暮らしている人、学歴のある人とない人といった分断での確執もあります。すごくどろどろした世界、暴力的なところも出てきますし、底辺の人々の暮らしが垣間見えたり、着飾らないありのままの台湾が描かれています。

大人になった主人公は仕事で日本を訪れ、日本で出会った台湾出身の女性と結婚します。今回初めて知ったのですが、台湾から中国へは手紙が出せないんですね。だからその手紙を出すために、彼女宛に台湾から手紙を送り、彼女が日本から中国に送る、ということになります。

本作もやはり、文章の表現が素敵でした。それから、台北を旅行したことのある人だったら、知っている地名が出てきたりするのも楽しいですね」

春名「僕らはちょうど6月に台湾に旅行に行って、その時に滞在した場所も出てきて、それも面白かったです」

あでりー「そういう距離感がわかる本でもあります」